AOIについて

合格実績

授業内容

料金プラン

入試情報

お問い合わせ・質問

AOIについて

合格実績

授業内容

料金プラン

入試情報

お問い合わせ・質問

作成日: 2024年6月10日 最終更新日: 勉強法/マインド

文理選択は将来のキャリアに大きな影響を与える重要な決断です。

高校生の進路を決めるこのステップは、大学での専攻や将来の就職活動に直接影響を与えるため、慎重に考える必要があります。

今回は、文理選択の基本から、選択が将来に与える影響、悩みの対策、そして実際の事例までを網羅的に解説します。

あなたが最適な決断を下すための支援を目的としています。文理選択を成功させるために、自分の得意科目や興味関心をよく理解し、適切な情報収集と自己分析を行いましょう。

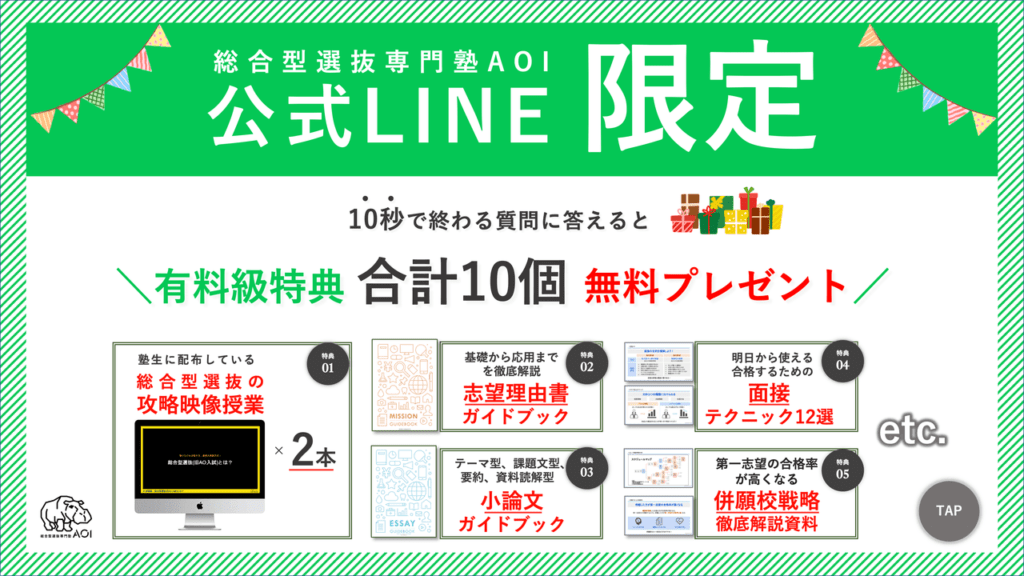

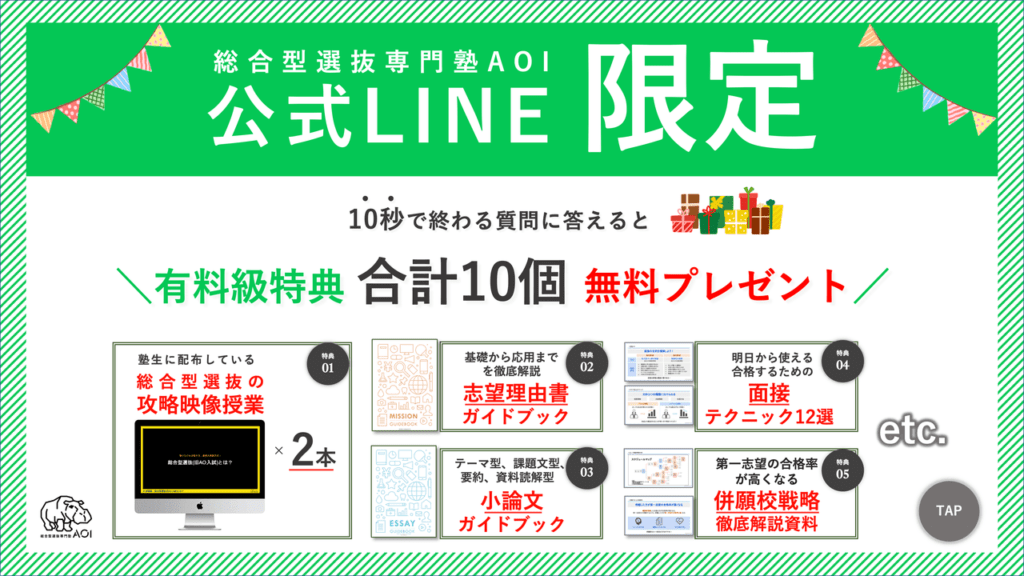

また、この記事を見てくれた方限定でお得な情報です!

また、将来のキャリアパスや市場の需要を考慮することが大切です。さまざまな選択肢とそのメリット・デメリットについて理解し、自分にとって最良の道を選ぶための参考にしてください。

期間限定で志望理由書などの総合型選抜対策に関するプレゼントを無料で10個もらえるキャンペーンを行っています!

AOI公式LINEで配布しているのでぜひ活用してください!

\ 10個の特典で総合型選抜を完全マスター! /

文理選択とは、高校生が進路を決定する際に文系・理系のどちらのコースを選ぶかを決める重要なプロセスのことを指します。

この選択は、その後の学習内容や将来のキャリアに大きな影響を与えます。文理選択は単なる学問領域の選定にとどまらず、個々の学生の適性や興味、将来の目標に基づいて実施されます。

文系は主に人文学や社会科学に焦点を当て、理系は自然科学や工学、医学を中心に学びます。それぞれの選択肢にはメリットとデメリットがあり、自分に合った選択肢を見極めることが重要です。

文理選択とは、学生が高校や大学で学ぶ分野を文系か理系かに絞ることです。これは学生が自身の将来のキャリアや学問的興味、得意な科目を考慮して適切な道を選ぶための重要なステップです。

例えば、文系を選択する場合、歴史や文学、経済、法学などの社会科学系の科目に集中し、一方で理系を選択する場合、数学や物理、化学、生物などの自然科学系の科目に重点を置くことになります。

この選択は、その学生の将来の進路を左右する大きな決定となるため、非常に慎重に行う必要があります。

文系と理系には学問の対象やアプローチ方法に明確な違いがあります。

文系では主に歴史、文学、社会学など人間や社会に関する分野を学びます。

これに対して、理系では物理、化学、生物など自然現象や工学に関する分野が主となります。

例えば、歴史学で人類の過去や文化を調べるという文系のアプローチと、化学実験を通じて物質の性質を理解するという理系のアプローチは大きく異なります。

それぞれの分野は異なるスキルや知識を求められるため、選択する際には自身の興味や適性を考慮することが重要です。

文系では分析力や読解力が求められ、理系では論理的思考力や実験技術が重視されます。

例えば、文系の経済学を専攻する場合はデータ分析や統計に強いことが求められ、理系の物理学を選ぶ場合は数学的な思考力が不可欠です。

文理選択は自分の将来のキャリアパスや学問の興味に直結するため、しっかりと違いを理解して選択することが大切です。

例えば、将来弁護士になりたい場合は法学部などの文系の学問を選ぶことが一般的ですが、医者を目指すならば医学部などの理系の学問に進む必要があります。

文理選択を適切に行うことは、将来の職業選択や進学において大きな影響を及ぼしますので、自分の興味や得意分野をよく考えた上で選択することが重要です。

高校で文理を選択することで、大学での専攻やその後の職業選択に影響を与えることが多いため、早期に選択することで必要な知識やスキルを効率的に学ぶことができます。

例えば、理系を選択すると、理学部や工学部への進学が視野に入り、将来的にはエンジニアや研究者としてのキャリアパスが開けます。

また、文系を選択すれば、人文科学や社会科学の分野でキャリアを築く可能性が高まります。

高校生の段階で早期に文理を選択することで、進学や就職に有利な状況を作り出しましょう。自分の得意分野や興味を重視し、将来の目標に向けた最適な進路を見極めることが大切です。

この選択を通じて、専門知識を深める機会を得ることができ、大学入試の準備もスムーズに進めることができます。

文理選択は単なる教科選びではなく、自分自身の将来計画を具体化する重要な一歩であることを理解し、慎重に決定しましょう。

文理選択は、高校生にとって重要な決断の一つです。この選択は単に高校生活に影響を与えるだけでなく、将来のキャリアや大学進学にも大きな影響を及ぼします。

文理選択が将来に与える影響について深く理解することで、自分に最適な選択をする手助けとなります。以下では、キャリアパスや大学進学における具体的な影響について詳しく解説します。

文理選択は将来のキャリアパスに大きな影響を与えます。

文系と理系では求められるスキルや知識が異なるため、初期の選択がその後のキャリアに直結することが多いからです。

例えば、文系は法学部や経済学部などに進学し、法律や金融業界でのキャリアが期待されます。

一方、理系は工学部や情報学部に進学し、エンジニアや研究職などの技術職が中心となります。

文理選択が将来の職業選択に直結するため、自分の興味と適性をよく考えることが重要です。

文理選択をする段階で、将来の職業について具体的なイメージを持つことが一つの参考になります。

例えば、社会に関心が高いなら政治経済学部や商学部を目指す文系が適しているかもしれません。一方、自然科学や技術に興味がある場合は理学部や工学部を選択する理系が適していると言えるでしょう。

このように、自分の興味・関心を重視しつつ、それが具体的にどのようなキャリアパスに結びつくのかをしっかりと考えることが重要です。

また、周りの意見や情報収集も欠かせません。先生や保護者、友達と一緒に将来の目標について話し合うことで新たな視点が得られることもあります。

長期的な視野を持って、自分の適性や興味を踏まえた選択をすることで、将来のキャリア形成がスムーズに進むでしょう。

したがって、文理選択は単なる学部や教科の選択ではなく、将来の自分を見据えた重要な一歩であることを認識して適切に判断してください。

文系卒業者の就職先は非常に多岐にわたり、専攻によって特化した職種もあります。そのため、専攻選びが非常に重要です。

文系の学問は多様であり、専攻する分野によって身につけるスキルや知識が異なります。

これにより、専攻に応じた就職先を見極めることが、より適したキャリアパスを描くための重要なステップとなります。

例えば、法律を専攻した場合、法務部や弁護士事務所、さらには公共機関での法律関連の仕事が一般的なキャリアパスとして考えられます。

一方で、経済学を専攻した場合、金融業界やコンサルティング業界でのキャリアが期待されます。

これらの職場では、経済分析、統計、マーケットリサーチなどのスキルが重視されます。

このように、専攻によって求められるスキルや知識が大きく異なるため、自分が将来目指す職業に合わせて専攻を選ぶことが非常に重要となります。

また、心理学や社会学を専攻した場合は、カウンセラーや社会福祉士、さらには様々な非営利団体やコミュニティ・サービスでの職業が考えられます。

これらの職業は、対人スキルやコミュニケーション能力、そして問題解決能力が重要となります。

このように自分自身の興味と市場の需要を考慮して専攻を選び、最適な就職先を見つけることが文系卒業者の成功の鍵です。

文系の選択肢は非常に広いため、自分の興味や得意分野と市場の需要を慎重に評価することが重要です。

これにより、興味を持って学び続けられる分野での専攻を選び、その専攻から適した就職先を見つけることで、充実したキャリアを築くことができるでしょう。

理系卒業者の就職先は非常に多岐にわたっており、高校時代の専攻選びが将来のキャリアに大きく影響します。

その理由は、理系分野では技術革新が絶えず行われており、専門的な知識やスキルが求められるためです。専門性を持つことで、その分野でのキャリアパスが広がります。

例えば、機械工学を専攻した学生は製造業やエンジニアリング会社に就職することが多いです。この分野では、自動車や航空機の設計・製造、精密機器の開発などの仕事に携わることができます。

また、情報工学を専攻した学生はIT企業やシステム開発会社に就職し、ソフトウェア開発やネットワーク構築、データ分析などの分野で活躍することが一般的です。

理系卒業者は専攻に合った就職先を選ぶことで、その分野での専門的な知識や能力を最大限に活かすことができます。

このようにして、理系の分野で培ったスキルを活用することにより、職場においても高い評価を得やすくなりますし、さらに技術を深めていく機会も増えます。

理系分野の選択は、一度決めるとその後の進路やキャリアに大きな影響を与えます。

したがって、高校時代の文理選択の時点で自分の興味や関心、将来のキャリアをよく考慮し、将来の選択肢を広げるために慎重に選ぶことが重要です。

大学進学や専攻選びにおいて、文理選択が大きな影響を与えます。大学の学部や専攻は文系と理系で大きく分かれており、どちらに進むかによって選べる選択肢が異なるからです。

例えば、文系を選択した場合は経済学部、文学部、法学部などの選択肢が広がります。一方、理系を選べば工学部、理学部、医学部などが候補となります。

文理選択が将来の進路に直接影響するため、大学進学や専攻選びを成功させるためには、早期に文理選択をしっかりと考えることが必要です。

高校2年生までに文理選択を決定し、それに合わせた学習計画を立てることが重要です。

この過程で情報収集や進路相談を積極的に行うことが、後悔しない選択に繋がります。

そのため、高校1年生から文理選択について意識し始め、得意科目や興味のある分野を見極めることが大切です。

文理選択には、自分の能力や将来の目標、さらには現代の市場需要を考慮することが含まれます。

早期に自分の方向性を確認し、これに沿った学びを充実させることで、大学進学後の選択肢が一層広がります。

文系学部と理系学部は、それぞれ異なる特徴を持ち、異なるスキルや知識を得られます。

文系学部は人文科学や社会科学に焦点を当て、理系学部は自然科学や工学に焦点を当てているからです。

文系学部では、例えば文学、歴史、経済学、心理学などの専攻があります。

これらの学部では、読解力や文章作成力、批判的思考力などが重視され、人間や社会、文化に関する広範な知識を学ぶことができます。

特に政治経済学部や商学部では、経済の動向やビジネスの基礎知識を学び、卒業後の就職先としては企業の企画・管理部門や金融機関、公共機関などが考えられます。

一方、理系学部では、物理学、化学、生物学、工学などの専攻があり、数理解析や実験、データ解析のスキルが求められます。

理系学部は技術革新や新しい発見に直結した学びが多く、自分の研究や実験結果を基に新しい知識を創出することが特徴です。

理学部や工学部に進学すると、将来的には研究職やエンジニア、薬剤師など高度な専門職に就くことが一般的です。

したがって、自分の興味やキャリア目標に基づいて、文系学部と理系学部のどちらを選ぶかを決定することが重要です。

例えば、人間の行動や心理に関心がある場合は心理学を専攻として選ぶとよいでしょう。逆に、技術革新やモノづくりに興味がある場合は、工学部や理学部の専攻が適しています。

また、文理融合の選択肢も増えており、例えば文理融合学部では、異なる学問の枠を超えた新しい知識の創造に挑戦することができます。

このように文系学部と理系学部のそれぞれの特性を理解し、自分の将来の目標に合わせて選択肢を検討することが、成功への第一歩となります。

文理選択は多くの学生にとって大きな悩みとなります。この重要な選択が将来に与える影響を考えると、適切な対策が必要です。

文理選択の悩みを解決するためには、自分の興味・適性を理解し、将来のキャリアについての情報を広く収集することが重要です。適切なアドバイスや情報収集が成功の鍵となります。

文理選択に悩んでいる場合、まずは自分の強みや興味を明確にすることが重要です。

自分自身の強みや興味を明確にすることで、どちらの方向に進むべきかが見えてきます。また、自分が楽しんで続けられる分野を選ぶことで将来的に満足度が高まります。

例えば、自分が数学や科学が得意で問題を解くことに楽しさを感じるなら、理系を選択するのが自然です。

一方で、歴史や文学、社会問題に強い関心があるなら文系が適しています。自分の強みや興味を明確にすることで、文理選択の悩みを解決しましょう。

文理選択において情報収集は非常に重要です。

自分に合った選択をするためには、さまざまな情報を集めて分析し、自分の希望や適性に合致した決定を下す必要があります。

例えば、文系と理系のカリキュラム内容、就職先の情報、将来的なキャリアパスについての情報などを調査し比較することが重要です。

自分だけでは取得しきれない情報については、学校の進路指導室やキャリアカウンセリングを利用するのも効果的な方法です。

また、インターネットや専門書籍、先輩や教師からのアドバイスなど、多様な情報源を活用することで、より広い視野を持って選択を考えることができます。

例えば、政治経済学部や文理融合学部のような、文系と理系の要素を融合した学部も選択肢として考慮すると良いでしょう。これにより、将来的なキャリアパスの選択肢も広がります。

正しい情報を収集し、それをもとに文理選択をすると、後悔の少ない選択ができます。情報不足から安易に選ぶのではなく、しっかりと調査し、現時点での自分の興味関心や適性、そして将来の夢に基づいて適切な決定を下すことが大切です。

時間をかけてでも、多くの情報をチェックし、分析し、多角的な視点から考えることが成功のカギとなります。

文理選択を行う際には、多くの学生がさまざまな悩みや疑問を抱えます。本セクションでは、その決め手となるポイントや重要な考慮事項について解説します。

文理選択をする際には、自分自身の興味・関心や将来のキャリアビジョンをしっかりと見つめ、その上で市場の需要や適性を考慮することが重要です。具体的な自己分析や専門家のアドバイスを活用し、慎重に選択を進めましょう。

自己分析を通じて、自分の興味や強みを理解することが重要です。多くの学生が、文理選択を通じて未来のキャリアパスを決定するため、この選択が非常に大事なステップとなります。

自分自身の興味や強みを把握しないまま文理選択をすると、将来的に後悔する可能性が高くなります。

そのため、自己分析を基に、自分に最も適した選択肢を見極めることが重要です。

例えば、数学が得意で分析することが好きな学生は理系を選ぶことでその強みを生かせます。一方、読書や文章を書くことが好きな学生は文系を選ぶことで自分の興味を活かすことができます。

このように、自己分析を行うことで、自分の適性に合った選択をすることが可能となり、その先の進路やキャリアがより明確になります。

自己分析を行う具体的方法としては、まず自分の得意科目や好きな教科、興味のある分野をリストアップし、それに対する自分の感想や取り組み方を考慮します。

次に、学校のカウンセラーや先生、家族に相談して意見を聞くことも有益です。

さらに、市場の需要や将来のキャリアパスとの関連を考えることも大切です。この全ての情報を基に、文理選択の決断を行うことが重要です。

自己分析を通じて、自分の適性を理解することは、将来のキャリアパスを成功させるために不可欠なステップです。

自己分析を怠ると、興味や適性に合わない選択をしてしまい、後々後悔することになります。多くの学びや経験を積み重ねた結果、最終的に満足のいく進路を築くためにも、時間をかけて自己分析を徹底することが求められます。

興味や関心がある分野と市場の需要を結びつけることは、将来のキャリアを築く上で非常に重要です。

例えば、最近注目されているAIやデータサイエンスの分野は、多くの企業が新たな技術を取り入れ、データに基づいた経営戦略を求めるようになっているため、非常に高い需要が存在します。

もしこの分野に興味があるなら、市場の需要が高いため、将来的にも安定したキャリアを築きやすいでしょう。

自分の興味や関心が高い分野であっても、市場の需要が乏しい場合、就職活動やキャリアパスに困難が生じることがあります。

また、興味・関心と市場の需要をバランスよく考えることで、満足度の高いキャリアを築くことができます。

実際に働く現場で自分の興味を活かせることでモチベーションが維持しやすく、長期的な職業満足度にもつながります。

例えば、工学部で学んだスキルを活かして環境技術の分野で働くと、環境保護に興味があってもその分野で自分の職業が直結するため、高い満足度を感じやすいでしょう。

このように、文理選択をする際には、自己分析だけでなく、市場のニーズや未来のキャリアパスについてもよく検討することが大事です。これにより、理想的なキャリアを築くための道筋がより明確になります。

文理選択は多くの学生にとって大きな決断です。本セクションでは、実際の事例やよくある質問を通じて、文理選択のプロセスとその影響を具体的に見ていきましょう。

それぞれの事例や質問に基づいて、具体的な対策やアドバイスを提供し、文理選択に悩む高校生に役立つ情報を提供します。

文理選択の成功が将来の成功に繋がることは多くの人々に知られています。

例えば、文系を選んだAさんは、自身の興味に従って文学を研究する道を選びました。

彼女は大学進学後、文学研究に情熱を注ぎ、献身的に勉強しました。その甲斐あって、最終的には著名な作家として成功し、多くの読者に愛される存在となりました。

このように、自分の適性や興味に合った道を選べば、学習意欲が高まり、より高い成果を生み出しやすくなります。

一方で、理系を選んだBさんの例もあります。

Bさんは高校時代からロボティクスに興味を持ち、その道を進むことを決意しました。

工学部での学びを通じて専門知識を深め、やがて一流企業の研究開発チームの一員として活躍することとなりました。

このように、正しい文理選択は専門性を高める手助けとなり、将来のキャリアを築く上で大きな影響を与えます。

適切な文理選択は、人生の満足度を高める重要な要素でもあります。AさんとBさんのように、自分の興味や適性を考慮して進路を決めることで、学びの楽しさを実感しながら成長することができます。

このため、自分自身の興味や将来の目標を見据えた上での文理選択が大切です。

文理選択は単なる高校生活の一部ではなく、将来のキャリアや人生全体に深く関わる重要な決断であることを意識し、慎重に判断していくことが求められます。

文理選択を後悔した人々の体験談は、将来の選択を考える上で非常に参考になります。

Cさんの例では、高校で文系を選んだものの、大学に進学した後に理系の分野に興味を持ち始めました。

結果として、大学卒業後に専門学校に再入学し直す必要が生じ、大きな時間と費用がかかりました。

彼は「もし高校時代に理系の授業をもっと真剣に取り組んでいれば、このような遠回りは避けられただろう」と振り返っています。

また、理系を選んだものの研究に興味が持てず、文系職への転職を考えたDさんもいます。

彼女は、理系の勉強を続けるうちに自分が人間関係やコミュニケーションに興味があることに気づきました。

そのため、キャリアの再構築に多大な努力が必要で、書類選考や面接対策、勉強し直しといった異業種転職の壁が立ちはだかりました。

彼女は「自分の興味と適性をもっとよく分析していれば、この道を選ばなかったかもしれない」と述べています。

文理選択の後悔を避けるためには、選択前にできるだけ多くの情報を集め、自己分析をしっかり行うことが重要です。

文理融合型の学部がある大学や、オープンキャンパスへの参加を通じて、実際に学びたい分野を体験する機会を提供する学校も増えています。

こうした情報収集を積極的に行い、自己分析を基に適切な選択をすることで、後悔の少ない未来を築くことができるでしょう。

実際に総合型選抜で受験に合格したAOIの生徒にインタビューをし、その声をまとめました。

英語資格があるところは英検のみで考えるのではなく、他の英語資格も出願条件にあるのならそちらも考えてみるものいいです。英検よりIELTSの方が向いていたりする可能性もあるので!

あと、志望理由書は簡単そうに思われがちですが、めちゃくちゃ時間がかかります。

しかも、のちの面接などでも深掘りされるので絶対に力を入れてください!

評価の対象というよりは、出願資格としてある程度取ることは必要だと思います。

評定に関してはとっておいた方がいいと思います。

というのも実は第一志望の学校に出願する際、評定が足りず受験できなかったからです。併願するにも幅が広がるので、評定はとっておきましょう!

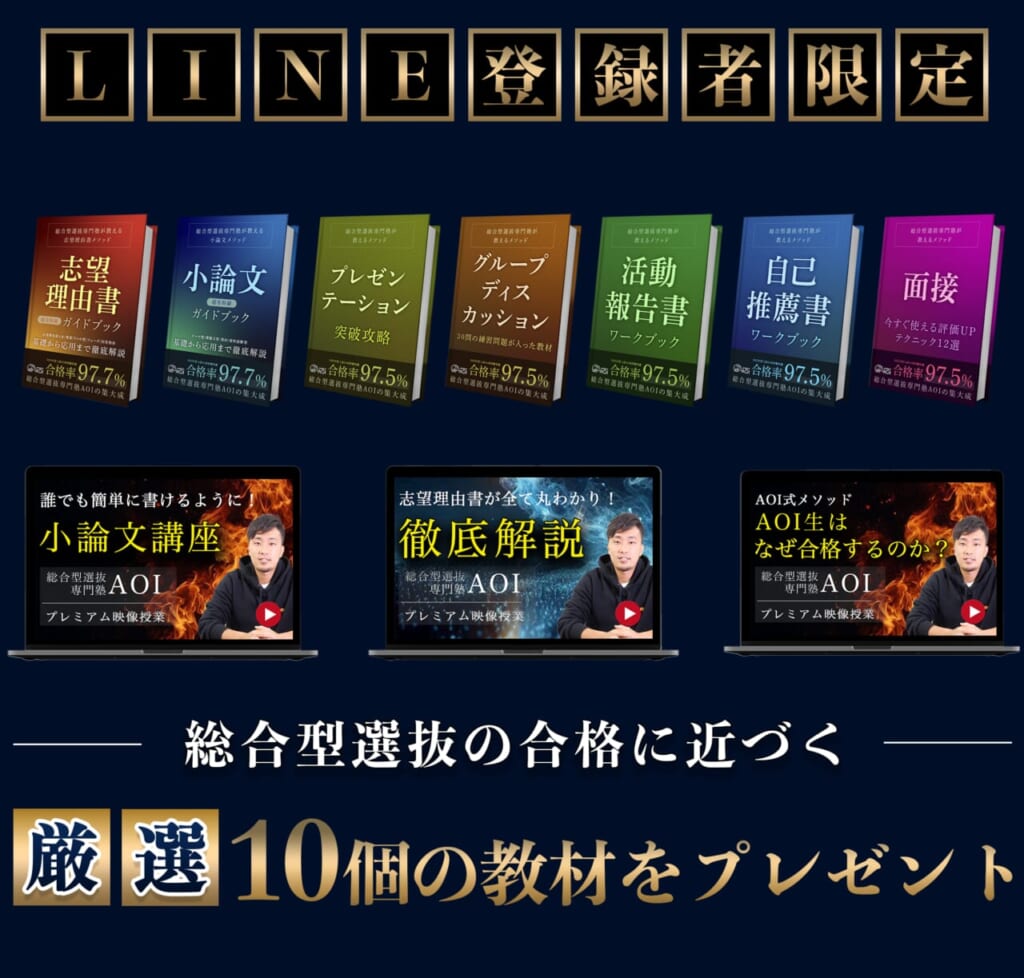

総合型選抜を詳細に解説している映像授業をLINEで配布しています!

この映像授業とは、総合型選抜専門塾AOI内で生徒に配布をしている映像授業の一部です!

この教材を見ることにより、より深く合格する総合型選抜について知ることができます!

▼"有料級"合計10特典の受け取り方

AOI公式LINEからお申し込み頂けます!

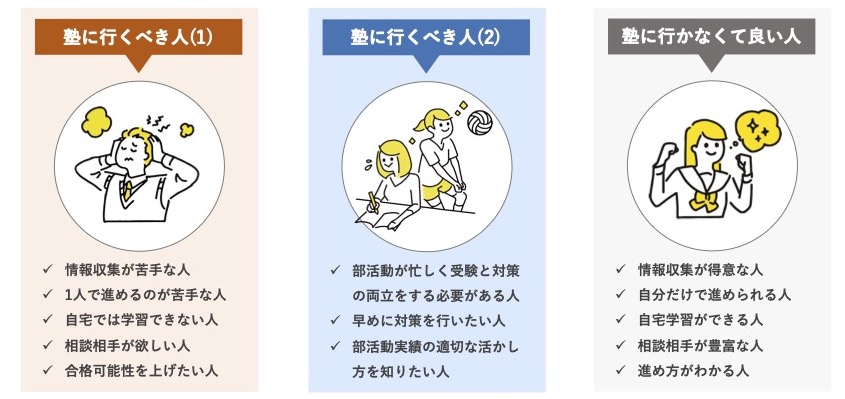

総合型選抜の対策に塾に入塾すべき人とそうでない人がいます。

以下にその違いを見ていきましょう。

・複数の対策を自分だけで進められる人

・合格の可能性を高めたい人

・部活動などの影響で徹底したスケジュール管理が必要な人

・活動実績、評定、資格に自信がない人

・文章作成が苦手な人

・自分だけで進められる自信がある人

・スケジュール管理が得意な人

・文章作成の実績がある人

などです。

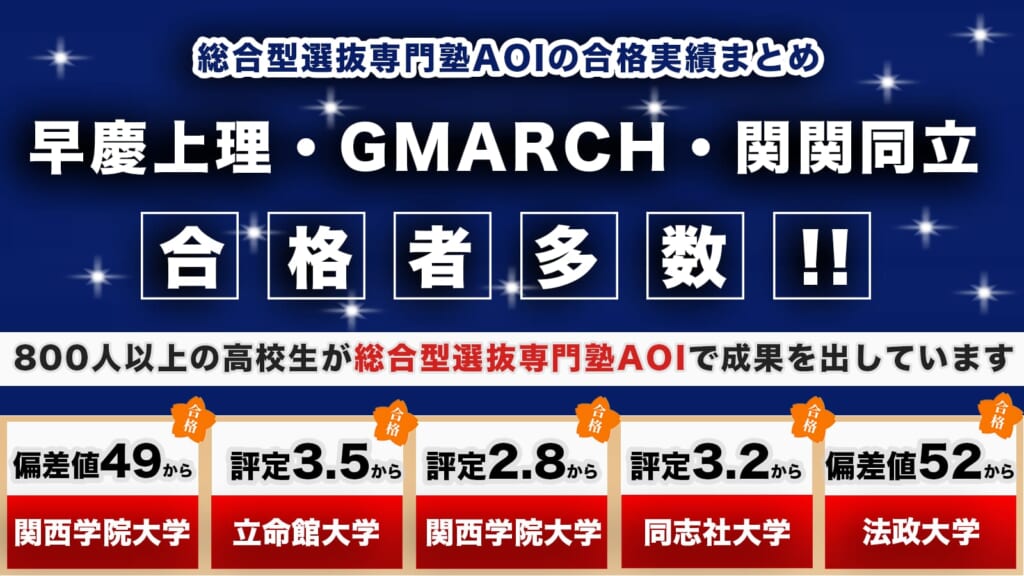

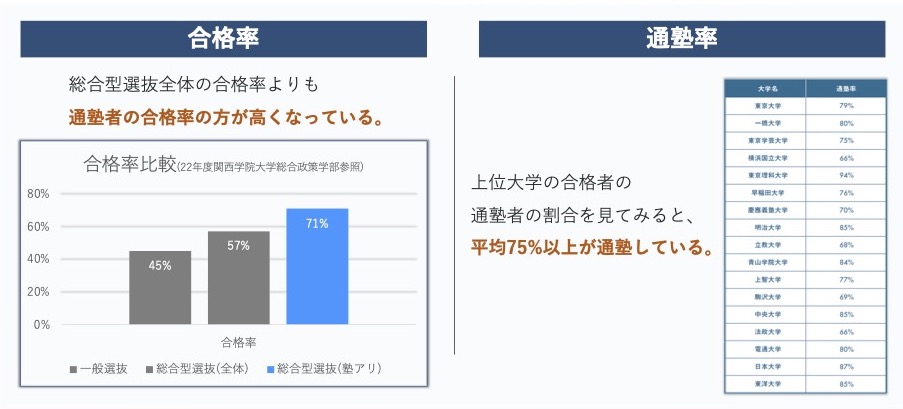

塾に通うと合格率が15%変わると言われています。

また、上位校の合格者は平均75%以上が通塾しているので、やはり合格の可能性を高めるためには、通塾することをオススメします。

これらが、総合型選抜とAO・推薦入試との違いの違いになります。

総合型の対策はとても難しく、具体的な対策方法がわからないという話をよく聞きます。

また、塾に入ってる人と入っていない人では、15%でも合格率に差が出るとも言われています。

そのため、総合型選抜は塾で対策をすることをおすすめします。

AOIでは、いつでも総合型選抜のプロ講師と対策をすることができます。

まずは、無料で行っている受験相談であなたのお悩みをぜひ聞かせてください。

私たちと一緒に憧れの志望校に合格しましょう!

下の画像をタップしてお申し込みください!

※受験相談は、大変人気となっております。

受験相談の枠は、現時点で約9割(※自動更新)が埋まっています。

申し訳ありませんが、お申し込み時期によっては、全ての枠が埋まってしまい受験相談を実施できない 恐れがあります。