AOIについて

合格実績

授業内容

料金プラン

入試情報

お問い合わせ・質問

AOIについて

合格実績

授業内容

料金プラン

入試情報

お問い合わせ・質問

作成日: 2021年6月1日 最終更新日: 総合型選抜基礎知識

「大学に合格したい!でも一般選抜以外の入試方式がよく分からない…」

「AO入試から総合型選抜へ何が変わったの?」

「総合型選抜と推薦入試との違いは?」

そんな悩みを抱える受験生は多いのではないでしょうか?

特に2021年度から『AO入試』が『総合型選抜』に変わり、選考方法も大きく変更されたことで、より一層混乱している方も多いはずです。

実は、総合型選抜には大きなチャンスが隠れています。

一般選抜と比べてライバルが少なく、自分の個性や特技を活かせる入試方式なのです。

【本記事で分かること】

・総合型選抜の基本的な仕組みと特徴

・従来のAO入試からの具体的な変更点

・推薦入試(学校推薦型選抜)との明確な違い

本記事を読めば、自分に合った入試方式を選択する判断材料が得られ、より効率的な受験対策が可能になります。

さらに、総合型選抜特有の評価ポイントを理解することで、合格への近道が見えてくるはずです。一般選抜だけでなく、あなたに合った入試方式を見つけていきましょう。

また、この記事を見てくれた方限定でお得な情報です!

期間限定で総合型選抜の対策に関するプレゼントを無料で10個もらえるキャンペーンを行っています!

AOI公式LINEで配布しているのでぜひ受け取ってください!

受験生の皆さんの中には

「総合型選抜って何だろう?」

「AO入試から何が変わったの?」

と疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。

実は総合型選抜は、あなたの「学力以外の魅力」も評価してもらえる、とてもユニークな入試制度です。

本章では、総合型選抜の概要だけでなく選考方法や出願条件、スケジュールについても詳しく解説していきます。

総合型選抜が気になっている方はぜひとも一読してみてくださいね。

総合型選抜は、2021年度入試からAO入試(アドミッションズ・オフィス入試)が改称された入試制度です。

単なる学力の高さではなく、その大学で学ぶことへの明確な目的意識と、入学後の成長可能性を重視する点が革新的です。

各大学が定めるアドミッションポリシー(入学者受け入れ方針)に基づき、「どんな学生に来てほしいか」という方針との適合性を重視して選考が行われます。

総合型選抜では、単なる学力試験の点数だけでなく、受験生の知識・技能、思考力・判断力・表現力、学びへの意欲や人間性などを多面的に評価するのが特徴です。

また、重要な特徴として、高校からの推薦状が不要で、出願条件を満たせば誰でも受験できる点があります。

さらに、学力以外の要素も重視されます。部活動やボランティア活動、資格取得などの実績もアピールポイントとして評価されますよ。

アドミッションポリシーについてはこちらの記事で詳細に解説をしています!

関連記事:『総合型選抜で最重要なアドミッションポリシーの読み方や志望理由書の踏まえ方を詳しく解説します!』

学校推薦型選抜では「評定平均が4.0以上」であったり「スポーツにおいて優秀な成績(全国大会で優勝)」など秀でた能力を求められることがほとんどです。

ただ、総合型選抜ではこういった評定平均や、実績がなくとも受験できる学校は多くあります。

しかし、近年では出願条件が課される大学が増えてきています。早慶上智・MARCHの多くは評定平均4.0以上が必要です。

出願条件が学校推薦型選抜よりゆるい傾向があるとはいえ、早めからの対策をしておくことは大切ですよ。

関連記事:

『総合型選抜や学校推薦型選抜で評定平均は必ず必要か知る!』

『課外活動の効果的なアピール方法について知る!』

また、これ以外にも総合型選抜の対策に関するプレゼントをLINEで10個配布しています!

総合型選抜は通常、二段階の選考プロセスで実施されます。

第一次選考では主に書類審査が行われ、志望理由書や調査書、活動報告書などの提出書類によって、受験生の学習意欲や目的意識が評価されます。

第二次選考では、面接や小論文が基本的な選考方法として採用されています。

面接では志望動機や将来の目標、学習意欲などについて詳しく質問され、大学のアドミッション・ポリシー(求める学生像)との適合性が判断されます。

小論文では思考力や表現力が評価されます。

さらに大学によっては、グループディスカッションやプレゼンテーション、フィールドワークなどの特色ある選考方法を取り入れているところもあります。

例えば、グループディスカッションでは、4〜6人のグループで実施され、30分~60分程度の時間内でコミュニケーション能力や協働力が評価されます。テーマは、課題解決型(例:地球温暖化を食い止めるための対策)・意見交換型(例:AI技術の社会への影響)などがあります。

国公立大学では共通テストを課すケースも増えており、基礎学力の確認も重視されています。

選考方法は大学・学部によって大きく異なりますが、いずれも 知識・技能、思考力・判断力・表現力、主体性をもって学ぶ態度という3つの要素を総合的に評価することを目的としています。

これは単なる学力試験では測れない、受験生の多面的な能力や可能性を見出すための選考方法といえます。

総合型選抜で受験したいけど対策できない。正しい方法で対策して総合型選抜で志望校に受かりたい!という方は、下の「受験相談」の画像をクリックしてAOIへお問い合わせください!

また、各対策記事は以下をご確認ください!

▼対策記事一覧

志望理由書:『合格する志望理由書の書き方を知る!』

小論文:『具体的な小論文の対策方法を知る!』

面接:『具体的な面接の対策方法を知る!』

プレゼンテーション:『合格するプレゼンテーション対策の方法を知る!』

グループディスカッション:『合格するグループディスカッションの対策方法を知る!』

総合型選抜は、文部科学省の規定により、出願開始は9月1日以降と定められており、多くの私立大学では11月から12月にかけて合格発表が行われます。

出典:大学・高校関係者が合意した入試日程ルールに基づく選抜の実施について(案)

一方、国公立大学では大学入学共通テストを課すケースが多いため、合格発表は2月頃まで延びることがあります。

ただし、実際の選考プロセスは出願よりもさらに早い時期から始まることに注意が必要です。

多くの大学では6月頃からオープンキャンパスや事前面談、エントリーなどの準備プロセスが始まります。

具体的な選考の流れとしては、まず9月から10月にかけて書類選考による第1次選考が行われ、その後10月から11月にかけて面接や小論文、プレゼンテーションなどの第2次選考が実施されます。

合格発表後の入学手続きは通常2段階に分かれており、第1次手続きでは入学金の納付、第2次手続きでは学費の納付が必要となります。

なお、同じ大学でも学部や入試方式によって出願期間や試験日が異なることがあり、また複数回の入試日程を設けている大学も少なくありません。

そのため、志望校の入試要項で正確な日程を確認し、十分な準備期間を確保することが重要です。

関連記事:『総合型選抜の時期はいつ?出願期間や試験日程を詳しく解説!』

アドミッション・ポリシーは、大学が求める学生像や入学者受け入れの基本方針を示したものです。

各大学・学部が独自に定めており、教育理念や育成したい人材像が具体的に記されています。(※2017年4月からは、すべての国公私立大学に対してアドミッション・ポリシーを含む3つのポリシーの策定と公開が義務付けられました。)

総合型選抜において、このアドミッション・ポリシーは合否を左右する重要な要素。なぜなら、総合型選抜は単なる学力試験ではなく、受験生と大学のマッチング度を重視する選抜方式だからです。

出願を考える際は、まず志望大学のアドミッション・ポリシーを丁寧に読み解き、大学が求める人物像を理解することが重要です。

特に注目すべき点は、アドミッション・ポリシーが単なる理想の学生像を示すだけでなく、入学後の学びや卒業後の目標までを包括的に示している点です。

自分の経験や将来の目標がアドミッション・ポリシーにどう合致するのかを整理し、志望理由書や面接でアピールできるよう準備しましょう。

アドミッション・ポリシーの内容は大学によってさまざま。本章では東日本と西日本で1校ずつ例を紹介します。

関西学院大学のアドミッション・ポリシーはこのようなことを書いています。

世界を視野におさめ、他者(ひと)への思いやりと社会変革への気概を持ち、高い識見と倫理観を備えて自己を確立し、自らの大きな志を持って行動力を発揮する“Mastery for Service(奉仕のための練達)”を体現する世界市民を育成することが関西学院のミッションです。

関西学院大学は、このミッションに共感し、大学での学びや諸活動の中で、自分への挑戦をし続ける意欲にあふれ、さまざまな適性を有する多様な背景をもった学生・生徒を世界のあらゆる地域から受け入れます。そのために、これまでに培われた確かな基礎学力、活動や経験を通じて身に付けた資質、能力、学ぶ意欲や人間性などを、多様な入試制度により多元的に評価することを基本的な方針としています。

参考:https://www.kwansei.ac.jp/admissions/admissions_003734.html

上智大学のアドミッション・ポリシーはこのようなことを書いています。

本学は、カトリシズムの精神を基盤に、次の4つを柱とする人材養成を教育の目標としており、それらを高めたいと望む学生を受け入れます。

キリスト教ヒューマニズム精神の涵養

本学の建学の理念であるキリスト教ヒューマニズムに触れてこれを理解すること、他者や社会に奉仕する中で自己の人格を陶冶すること、真理の探究と真の自由を得るために自らを高めること。他者に仕えるリーダーシップの涵養

他者のために、他者とともに生きる精神 - "for Others, with Others" - を育むこと、社会から受ける恩恵を自覚し、それにともなう責任感を抱くこと、リーダーシップに必要な基礎能力を培うこと。グローバル・コンピテンシーの養成

グローバル・イシューへの関心を抱くこと、複数の言語でコミュニケーションできること、さまざまな文化の違いを理解し、その違いを肯定的に受け止め、それらのかけ橋となれること。幅広い教養と専門分野の知識・能力の修得

幅広い教養やコミュニケーション能力など社会人としての基礎能力、専攻する学問分野における専門的知識・能力を修得すること。上記を学力の3要素に対比させると、1.・2.に関連して、「主体性・対話性・協働性」を高めていこうとする人、3.に関連して、「思考力・判断力・表現力」を深めていこうとする人、4.に関連して、「知識・教養・技能」の獲得を目指そうとする人を本学は求めています。

参考:https://www.sophia.ac.jp/jpn/program/UG/univ_admissionspolicy.html

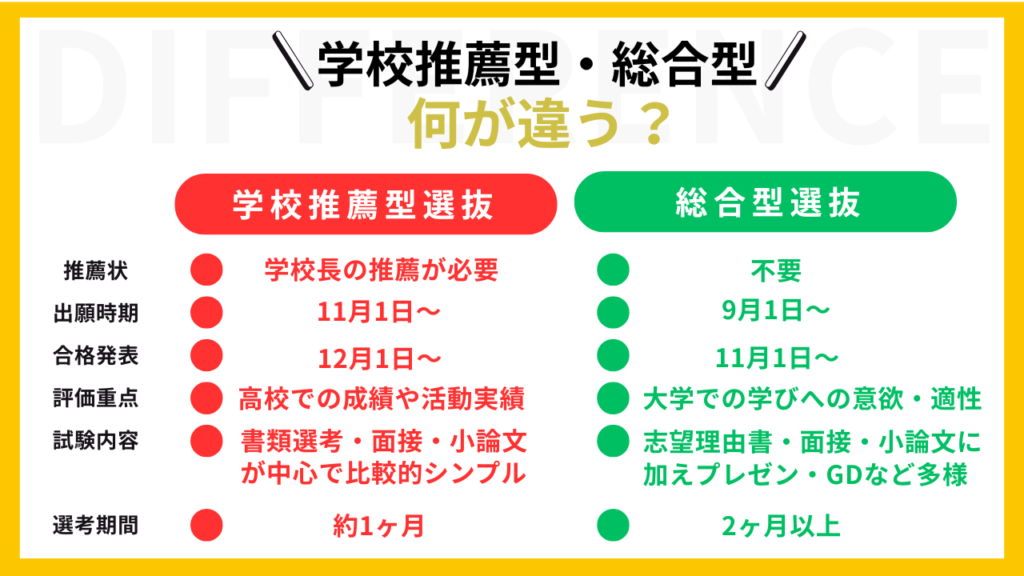

総合型選抜と学校推薦型選抜は、3つの点で明確に異なります。

どちらの受験方法が自分に適しているか、選ぶ際の参考にしてみてくださいね。

総合型選抜と学校推薦型選抜の最も大きな違いは、高校からの推薦書の必要性です。

学校推薦型選抜では出願時に学校長による推薦書が必須。一定以上の評定平均値や学習成績が求められます。

一方、総合型選抜では高校からの推薦書は不要です。大学が定める出願条件を満たせば誰でも出願できます。

総合型選抜は公募制なので、高校の推薦枠に縛られることなく志望校に挑戦できるのです。

総合型選抜では、志望理由書や調査書などの書類審査、小論文、面接、プレゼンテーション、グループディスカッションなど、多岐にわたる選考方法が採用されています。

学校では対策することがほとんどないので、周りに総合型選抜受験者や、学校の先生が総合型選抜について詳しくないと、対策がかなり大変かと思われます。

一方、学校推薦型選抜では、主に書類審査、面接、小論文による比較的シンプルな選考が行われ、高校での学業成績や課外活動の実績が重視されます。

評価基準の違いは、学校推薦型選抜は高校生活での実績や成績を重視する一方で、総合型選抜は大学での学びに対する意欲や将来性を重視する点です。

そのため、学校推薦型選抜は、高校1年から真面目に学習や課外活動に取り組み、コツコツと実績を積み重ねてきた学生に適しているでしょう。

一方で総合型選抜は、将来の夢や目標が明確で、それを論理的に説明できる人に向いていると言えます。

関連記事:『学校推薦型選抜とは?公募制推薦と指定校推薦の違いを解説!』

総合型選抜で受験したいから、正しい方法で対策して総合型選抜で志望校に受かりたい!という方は、下の「受験相談」の画像をクリックしてAOIへお問い合わせください!

また、各対策記事は以下をご確認ください!

志・望理由書:『合格する志望理由書の書き方を知る!』

・小論文:『具体的な小論文の対策方法を知る!』

・面接:『具体的な面接の対策方法を知る!』

・プレゼンテーション:『合格するプレゼンテーション対策の方法を知る!』

・グループディスカッション:『合格するグループディスカッションの対策方法を知る!』

総合型選抜は選考に時間をかける特徴があり、出願から合格発表まで2ヶ月以上を要することがあります。

一般的には、9月頃から選考が始まり、11月1日以降に合格発表が行われます。

一方で学校推薦型選抜は、一方、学校推薦型選抜は11月以降に出願が始まり、選考は11月から12月に集中します。

総合型選抜は以下のような多面的な角度からの評価を行うため、比較的長期間の選考となるのです。

対して、学校推薦型選抜は主に小論文と面接による選考で、期間は比較的短めです。

両方式とも一般選抜より早期に進路を決められるメリットがありますが、選考にかかる時間に大きな違いがあります。

いずれも一般選抜より早めの準備が必要です。

関連記事:『総合型選抜(AO入試)の時期はいつ?出願期間や試験日程を詳しく解説!』

総合型選抜/学校推薦型選抜での入学者が増加しています。

平成31年度から令和5年度までの過去5年間で、総合型選抜/学校推薦型選抜での入学者数が

国公立大学では、3,000人| 私立大学では、25,723人 増加しました。

令和5年度は、 国公立大学では5人に1人、私立大学では1.7人に1人 が、総合型選抜/学校推薦型選抜で入学しています。

大学受験の総合型選抜。

学力だけでなく多面的な評価が受けられる一方で、対策方法や入学後の不安を抱える人も多いはず。

そんな不安を解消し、自分に合った受験方法を選ぶために、メリットとデメリットをしっかり理解しましょう。

総合型選抜は9月から出願が始まり、11月以降に合格発表があります。

一般選抜の2-3月に比べてかなり早い時期に進路が決定するのがメリットです。

早期合格により、残りの高校生活を精神的な余裕を持って過ごすことができます。

合格後は大学での専門分野について自主的に学習したり、ボランティア活動に参加したりと、有意義な時間を過ごすことができるでしょう。

また、大学生活の準備を計画的に進められ、入学後の学びにもスムーズに移行できるのも魅力です。

関連記事:『総合型選抜の出願期間や試験日程をさらに詳しく知る!』

総合型選抜は、一般選抜との併願が可能な大学が増えています。

総合型選抜を利用することで、一般選抜とは別のチャンスを得られるのです。

より多くの受験機会を持つことが可能となり、進路選択の幅が広がります。

2023年度の入学者データを見ると、総合型選抜での入学者は全体の14.8%を占め、2019年からの4年間で約1.5倍に増加しています。

参考:

・「令和2年度国公私立大学・短期大学入学者選抜実施状況の概要」

・「令和5年度国公私立大学・短期大学入学者選抜実施状況の概要」

この傾向は、総合型選抜が有効な進路選択の手段として確立されていることを示しています。

一般選抜のみを検討中の学生でも、併願を検討する価値が十分あるでしょう。

関連記事:『総合型選抜は併願できるかどうか知る!』

総合型選抜の大きな特徴は、高校からの推薦状が不要な点です。

学校推薦型選抜では校長の推薦が必須。他にも評定平均が3.5以上などの条件が課されることが多いのに対し、総合型選抜ではそういった制約から解放されます。

学校の評価に依存せず、自身の能力や意欲を直接アピールする機会が得られます。

ただし、近年では「英検2級」などの出願条件を設ける大学もあるため、早めの準備は必要です。

関連記事:『総合型選抜で利用できる資格を知る!』

活動実績は必ずしも「全国大会出場」や「TOEIC高得点」といった特別なものである必要はありません。

重要なのは、高校時代に「目的を持って活動した」という事実です。

部活動であれば、3年間の継続性や、その中での具体的な学びや成長が評価されます。

また、学校内の活動(部活動・生徒会活動)と学校外の活動(資格取得・ボランティア・留学)の両面からアピールが可能です。

これらの経験を通じて得られた学びや成長を、大学での学びにどう活かすかという視点で表現することが重要です。

関連記事:『持っている資格が総合型選抜で利用できるか知る!』

総合型選抜での経験は、就職活動において大きなアドバンテージとなります。

特に、自己分析や将来のビジョンを早期に明確化できる点が重要。多くの学生が就活で直面する「自分のやりたいことが分からない」という課題に、総合型選抜の受験者は既に向き合っています。

企業からは「ビジョンが明確な人材」として評価される傾向がありますよ。

企業選びはもちろん、就職活動時の自己アピールを、スムーズに行えるでしょう。

また、総合選抜での面接やプレゼンテーションの経験は、就活でも直接活かすことができます。

ここでは、総合型選抜の出願条件を見ていきましょう。

総合型選抜は、出願条件を満たしていなければ受験することができないのときちんと理解しておきましょう。

学校推薦型選抜では「評定平均が4.0以上」であったり「スポーツにおいて優秀な成績(全国大会で優勝)」など秀でた能力を求められることがほとんどです。

総合型選抜ではこういった評定平均や、実績がなくとも受験できる学校は多くあります。

しかし、近年では「英検2級」や「評定平均3.5以上必要」など、出願条件が課される大学が増えてきています。

出願条件が学校推薦型選抜よりゆるい傾向があるとはいえ、早めからの対策をしておくことは大切です。

総合型選抜(旧AO入試)は、学力試験だけでは測れない個性や意欲を評価する入試方式であり、多くの受験生にとって魅力的な選択肢となっています。

しかし、一方で注意すべき点も存在します。

特に、総合型選抜は一般入試とは異なるルールや制約があるため、事前にデメリットを理解しておくことが重要です。出願後に「こんなはずじゃなかった…」と後悔しないように、慎重に進路を考える必要があります。

ここでは、総合型選抜の代表的なデメリットを3つ紹介し、それぞれの注意点について詳しく解説します。

総合型選抜では、多くの大学が「専願」を条件としており、合格した場合はその大学への入学が前提となります。

総合型選抜と一般入試の併願は可能ですが、専願で合格した場合は入学が必須となるのです。

そのため、専願の大学に合格した場合、他大学の受験機会を失うことになります。

志望校選択には慎重な判断が求められ、自分の進路や適性をしっかりと見極めた上で出願する必要があります。

関連記事:『総合型選抜の専願と併願の違いを理解する!』

総合型選抜の最も大きな課題は、合格基準が一般入試のように点数化されておらず、評価基準が曖昧な点です。

また、面接や小論文、志望理由書の提出など多様な評価基準が用いられるため、対策が一般選抜のように単純ではありません。

特に重要なのは、アドミッションポリシーとのマッチ度。

大学の基本理念や求める人物像を深く理解し、自分がその基準に合致していることを効果的にアピールする必要があります。

単なる学力だけでなく、自己分析や大学研究を通じて、志望動機を明確に説明できる準備が不可欠となります。

関連記事:『総合型選抜/学校推薦型選抜専用の模試を受けて、やるべきことを明確にする!』

総合型選抜では、出願書類の作成から面接対策まで、多岐にわたる準備が必要となります。

具体的には、以下の準備が求められます。

さらに、文部科学省が総合型選抜においても学力評価を行う方針を打ち出したため、日々の学習も疎かにできません。

(※参照:日本経済新聞「大学AO入試、学力評価を義務化 文科省、20年度から」)

これらの準備を並行して進める必要があり、一般入試の勉強時間の確保との両立が課題となります。

効果的な対策のためには、早期からの計画的な準備と、場合によっては専門の塾での指導を受けることも検討する必要があります。

総合型選抜専門塾AOIでは、2024年度入試において97.7%という高い合格率を達成しています。※

メンターの約80%が実際に総合型選抜で合格した経験を持つ現役大学生。自身の経験に基づく実践的なアドバイスが可能で、最新の入試事情にも精通しています。

複数のメンターが一人の生徒をサポートする体制により、多角的な視点からの指導を受けることができますよ。

まずは、無料で行っている受験相談であなたのお悩みをぜひ聞かせてください。

(※2024年度入試 花形内部データ「大学・学部を3つ以上受験した生徒」より参照)

関連記事:『総合型選抜と一般選抜の両立をしていたAOIの生徒の対策方法を知る!』

※受験相談は、大変人気となっております。

受験相談の枠は、現時点で約9割(※自動更新)が埋まっています。

申し訳ありませんが、お申し込み時期によっては、全ての枠が埋まってしまい受験相談を実施できない 恐れがあります。

実際に総合型選抜で受験に合格したAOIの生徒にインタビューをし、その声をまとめました。

英語資格があるところは英検のみで考えるのではなく、他の英語資格も出願条件にあるのならそちらも考えてみるものいいです。英検よりIELTSの方が向いていたりする可能性もあるので!

あと、志望理由書は簡単そうに思われがちですが、めちゃくちゃ時間がかかります。

しかも、のちの面接などでも深掘りされるので絶対に力を入れてください!

評価の対象というよりは、出願資格としてある程度取ることは必要だと思います。

評定に関してはとっておいた方がいいと思います。

というのも実は第一志望の学校に出願する際、評定が足りず受験できなかったからです。併願するにも幅が広がるので、評定はとっておきましょう!

総合型選抜を詳細に解説している映像授業をLINEで配布しています!

この映像授業とは、総合型選抜専門塾AOI内で生徒に配布をしている映像授業の一部です!

この教材を見ることにより、より深く合格する総合型選抜について知ることができます!

▼"有料級"合計10特典の受け取り方

AOI公式LINEからお申し込み頂けます!

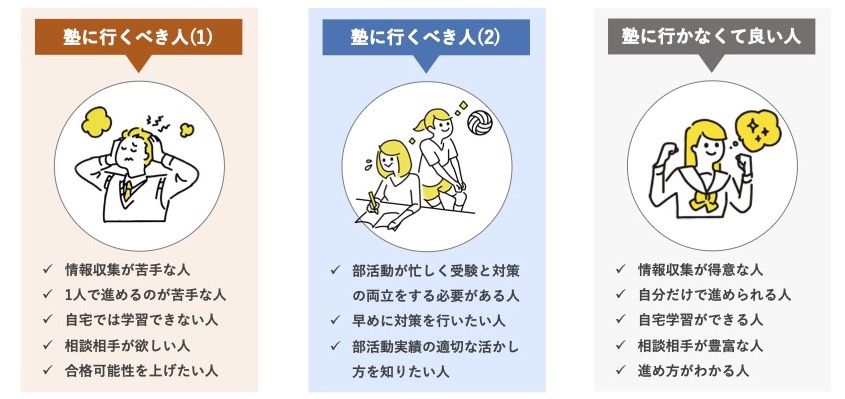

総合型選抜の対策に塾に入塾すべき人とそうでない人がいます。

以下にその違いを見ていきましょう。

1.文章作成が苦手な人

2.部活動などの影響で徹底したスケジュール管理が必要な人

3.活動実績、評定、資格に自信がない人

4.複数の対策を同時に進めたい人

5.合格の可能性を高めたい人

総合型選抜の対策において、塾のサポートが特に効果的な受験生の特徴は明確です。

まず、志望理由書や小論文の文章作成に不安を感じる人には、プロの添削指導が大きな支えとなります。

また、部活動と両立しながら受験準備を進める必要がある人には、塾での効率的なスケジュール管理と計画的な指導が有効です。

さらに、活動実績や評定が十分でない受験生には、自己分析を通じて新たな強みを発見し、それを効果的にアピールする方法を学べる点で塾の活用が推奨されます。

特に、複数の対策を並行して進める必要がある場合、塾の体系的な指導により、面接練習から書類作成まで、総合的なサポートを受けることで合格可能性を高めることができます。

1.自分だけで進められる自信がある人

2.スケジュール管理が得意な人

3.文章作成の実績がある人

総合型選抜では、自己管理能力の高さと文章力が合格の鍵を握ります。

特に、自分で学習計画を立て、着実に実行できる能力を持つ人は、塾のサポートなしでも十分に対策を進められます。

また、学生団体でのリーダーシップ経験など、具体的なアピールポイントを既に持っている人は、その経験を通じて培った思考力や表現力を活かせるため、独学での対策ができるでしょう。

さらに、高校での対策が充実している環境にある場合、週に数回の指導や添削を受けられる機会があれば、塾に通う必要性は低くなります。

ただし、独学を選択する場合でも、専門家からの適切なアドバイスを適宜受けることで、より効果的な対策が可能となります。

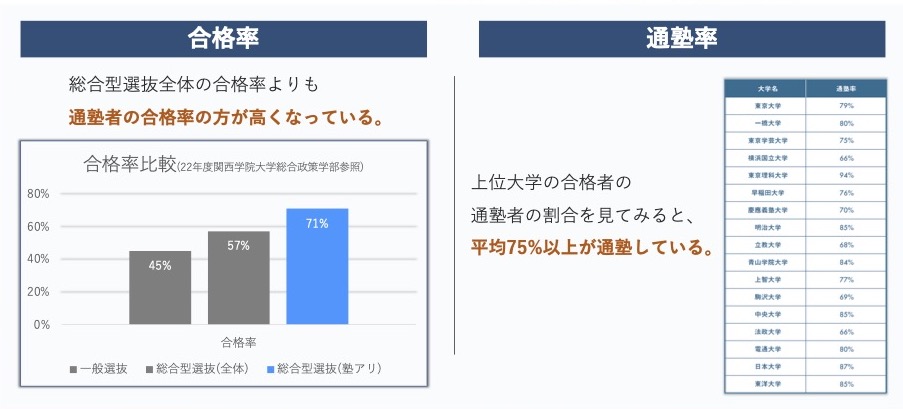

塾に通うと合格率が15%変わると言われています。

これらが、総合型選抜とAO・推薦入試との違いの違いになります。

総合型の対策はとても難しく、具体的な対策方法がわからないという話をよく聞きます。

また、塾に入ってる人と入っていない人では、15%でも合格率に差が出るとも言われています。

そのため、総合型選抜は塾で対策をすることをおすすめします。

AOIでは、いつでも総合型選抜のプロ講師と対策をすることができます。

まずは、無料で行っている受験相談であなたのお悩みをぜひ聞かせてください。

私たちと一緒に憧れの志望校に合格しましょう!

下の画像をタップしてお申し込みください!

※受験相談は、大変人気となっております。

受験相談の枠は、現時点で約9割(※自動更新)が埋まっています。

申し訳ありませんが、お申し込み時期によっては、全ての枠が埋まってしまい受験相談を実施できない 恐れがあります。

ここでは、総合型選抜に関するよくある質問について回答していきます。

一般選抜に比べて、総合型選抜は仕組みが非常に複雑です。

今回は、受験生からよく受ける質問に回答しています。

総合型選抜(以前のAO入試とも呼ばれる)では、学生の多面的な能力や個性が評価されます。

そのため、特定の資格が直接的に有利に働くというよりは、その資格を取得する過程で得た経験やスキルが重要になります。

例えば、英語の資格(TOEFLやIELTSなど)を持っている場合、グローバルなコミュニケーション能力があることを示すことができます。

また、情報処理やプログラミング関連の資格(ITパスポートや基本情報技術者試験など)も、技術的なスキルを持っていることをアピールできるため、関連分野を志望する場合には役立つでしょう。

資格自体が直接的な影響を与えるわけではありませんが、その資格を取ることで学んだ知識や経験など、個人の成長と努力をアピールする材料となります。

以下の4つがとても重要です。

1.自己分析

過去の経験、成果、困難にどのように対処したかをリストアップし、それらから何を学んだかを整理しましょう。

2.基本情報の確認

面接で質問される可能性のある基本的な情報を確実に答えられるようにしましょう。

3.模擬面接

家族や友人、学校の先生に協力してもらい、実際の面接を想定した練習を行いましょう。

4.逆質問の準備

学校の特色や教育プログラムに関する質問を準備しましょう。

はい、指定校推薦で落ちた場合でも、総合型選抜を受けることは可能です。

ただし、同一の大学で指定校推薦と総合型選抜の両方を受けることができるかどうかは、大学によって異なるため、事前に各大学の募集要項を確認することが重要です。

学校にもよりますが、併願は可能です!

学校の入試要項に「専願」という旨の記載がなければ併願は可能です。

併願する際は受験したい併願校が第一志望の大学の受験日と被っていないか、

スケジューリングはしっかりしましょう。

総合型選抜の受験は9月と他の受験方式より早く受験が始まります。

そのため、総合型選抜で合格できなかったとしても、その後の学校推薦型選抜や一般選抜を受験することができます。

学校推薦型選抜や一般選抜と両立できるの?と疑問を持つ方もいらっしゃると思いますが、結論できます。

AOIの生徒も総合型選抜だけではなく学校推薦型選抜や一般選抜の勉強を両立して受験期間を過ごし、無事合格することができています。

もし、受験に対して不安があるのならば、一度AOIへお問い合わせください!

結論としては、受験できるならどちらも受験しましょう!

というのも、総合型選抜と学校推薦型選抜の試験内容が似ているからです。同じような試験内容で2回チャンスがあるなら受けない手はないでしょう。

もちろん、一般選抜の対策も両立してやっておくとなお良いでしょう。

一般選抜しか受験しないなら合格のチャンスは1回ですが、総合型選抜と学校推薦型選抜を受験することによって単純計算で合格のチャンスが3回に増えます。

一般選抜と総合型選抜、学校推薦型選抜の両立はちょっと大変かもしれませんが、AOIの生徒は両立することができています。

AOIという環境だからというものあるかもしれませんが、やり方さえ間違えなければ大丈夫です、両立することができます。

AOIでは、2024年度入試において97.7%という高い合格率を達成しています。※

メンターの約80%が実際に総合型選抜で合格した経験を持つ現役大学生。自身の経験に基づく実践的なアドバイスが可能で、最新の入試事情にも精通しているのが魅力です。

まずは、無料で行っている受験相談であなたのお悩みをぜひ聞かせてください。